La sinestesia, ese entrelazamiento secreto de los sentidos, encuentra en Kandisquin un territorio fértil donde arte, cerebro y experiencia íntima se dan la mano.

Un puente entre neuronas y poesía

La sinestesia es una condición neurológica y perceptiva en la que la estimulación de un sentido activa, de forma automática e involuntaria, otra vía sensorial distinta: escuchar una melodía y ver un color, leer una palabra y percibir un sabor, sentir una textura y oír un timbre concreto. No se trata de una enfermedad, sino de una variante de la percepción humana, tan estable en el tiempo que la persona sinestésica reconoce sus asociaciones como algo propio, casi tan fijo como sus recuerdos de infancia.

En el cerebro, estas experiencias se explican como una “conectividad cruzada” entre áreas sensoriales que, en la mayoría de las personas, aparecen más separadas o filtradas. En los sinestésicos, ese filtro es más poroso: donde otros solo oyen un piano, ellos también lo ven en azules profundos o en amarillos vibrantes; donde otros leen un número, ellos lo habitan en rojo, verde o violeta, como si cada cifra llevara incorporado su aura cromática.

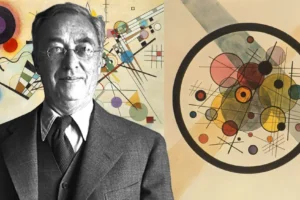

Kandisquin: cuando el color escucha

En la obra de Kandisquin, la sinestesia no es un pie de página científico, sino el eje oculto que vertebra su lenguaje plástico. No importa si se trata de lienzos, composiciones digitales o piezas híbridas: su trabajo parece responder siempre a una pregunta íntima que solo un sinestésico se hace de verdad:

“¿A qué suena este color? ¿De qué color es este silencio?”

Cada trazo funciona como la traducción visible de una experiencia sensorial múltiple. Una nota aguda se despliega en amarillos hirvientes; un grave sostenido se espesa en azules densos, casi táctiles. Ante sus obras, uno tiene la sensación de estar asistiendo a una partitura pintada, a una especie de partitura para ojos y piel, donde la música ha sido decantada hasta volverse pigmento, línea, textura.

Kandisquin no ilustra la sinestesia: la habita. No “representa” sonidos con colores de forma arbitraria, sino que levanta, cuadro a cuadro, el mapa de su propio sistema perceptivo. Así, una misma palabra, un mismo nombre o un mismo acorde reaparecen en diferentes obras con familias cromáticas emparentadas, como si el espectador estuviera entrando en un alfabeto sensorial privado, coherente, interno.

Arte como cartografía de un cerebro distinto

La dimensión más poderosa de Kandisquin para una editorial es precisamente esta: su obra convierte un fenómeno neurológico en una experiencia estética accesible. Donde la neurociencia habla de conexiones sinápticas, poda neuronal o activación simultánea de áreas cerebrales, Kandisquin levanta paisajes, arquitecturas, constelaciones de color que permiten al lector-espectador intuir cómo es vivir con los sentidos entrelazados.

Sus piezas pueden leerse como mapas: mapas de cómo suena una ciudad al amanecer, de cómo “sabe” una palabra amada, de cómo “pesa” una determinada tonalidad musical sobre la memoria. Desde esta perspectiva, cada cuadro es un documento doble: es obra de arte, pero también es testimonio de una forma específica de habitar el mundo, una en la que ver, oír, sentir y recordar ya no son compartimentos estancos, sino ríos que desbordan y se mezclan.

No es casual que muchos creadores sinestésicos se sientan atraídos por la música, la poesía o las artes visuales. El propio Kandisquin, al transformar sus percepciones en imágenes, introduce al público en ese “entre-mundos” sensorial sin necesidad de tecnicismos ni didactismos. Su pintura se convierte, así, en una pedagogía silenciosa: enseña cómo funciona un cerebro sinestésico simplemente permitiéndonos habitar sus colores.

El lector frente al lienzo: un diálogo de sentidos

Para el lector de una editorial, acercarse a Kandisquin es, al mismo tiempo, un ejercicio de contemplación y de espejo. Contemplación, porque sus obras invitan a demorarse: las gamas cromáticas, los ritmos formales, los contrastes de luz y densidad piden tiempo, casi escucha. Espejo, porque inevitablemente surge la pregunta: ¿cómo percibo yo? ¿Mi relación con las palabras, con la música, con los números, es tan plana como creía, o esconde pequeñas sinestesias cotidianas que nunca aprendí a nombrar?

El valor de Kandisquin, en este contexto editorial, no es solo estético, sino también reflexivo. Su trabajo abre la puerta a un diálogo entre ciencia y arte, entre neurología y sensibilidad cotidiana. Pone en cuestión la idea de que existe una única manera “correcta” de percibir y recuerda que, tal vez, aquello que llamamos “realidad” es solo un consenso mínimo entre millones de cerebros que sienten distinto.

En un tiempo en el que la experiencia humana parece cada vez más homogeneizada por pantallas y algoritmos, la sinestesia de Kandisquin irrumpe como una defensa radical de la singularidad perceptiva. Sus cuadros son, en cierto modo, una declaración: hay tantos mundos como maneras de sentir. Y algunos de esos mundos, los más raros, los más difíciles de explicar con palabras, encuentran en su obra una forma de volverse visibles.

Cerrar los ojos para ver mejor

Hablar de sinestesia a través de Kandisquin es, en definitiva, hablar de la posibilidad de ampliar nuestro repertorio de asombro. Allí donde el discurso médico se detiene en diagnósticos y porcentajes, su trabajo propone otra cosa: cerrar los ojos, escuchar un color, dejar que una palabra tenga sabor, permitir que un recuerdo se vuelva melodía.

Su arte no pretende “curar” nada, porque la sinestesia no es una herida, sino un pliegue distinto en la tela del cerebro. Lo que ofrece es una invitación: mirar la realidad como si los sentidos, por un instante, se dieran la mano. Y en ese gesto, tan propio de Kandisquin, la ciencia y la poesía dejan de estar en orillas opuestas para